Los edificios están por todas partes, y en todos buscamos estar “calentitos”. Con el calentamiento global será más bien “fresquitos”. Y para ello utilizamos sistemas de Climatización que consumen energía.

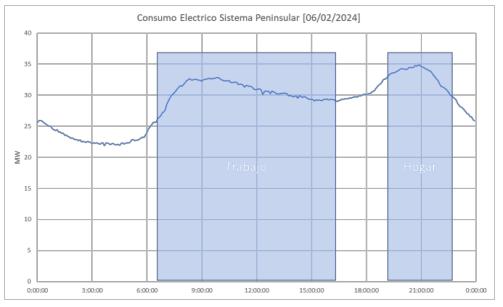

A pesar de que como sociedad empleamos mucha energía en ello (hasta el 40% del total), la verdad es que lo hacemos con sistemas bastante arcaicos. Encendemos la calefacción a las 8 y la apagamos a las 18h. Los horarios varían para cada edificio, pero la idea general es esa. Con el tiempo, hemos ido mejorando algo el control, pero básicamente la idea es esa. No importa lo que pase, el edificio se comporta de la misma forma.

Esto hace que los edificios consuman más energía de la que necesitan porque no prevén sus dinamismos en el medio plazo y se operan sólo en base a la foto actual. A veces llegan al ridículo de refrigerar el edificio un minuto antes del cierre.

Y como la falta de previsión les obliga a consumir en el momento, puede que esto coincida con el momento de mayor coste de la energía. En realidad, es la pescadilla que se muerde la cola. Como ningún edificio actúa de forma inteligente, todos acaban consumiendo energía a la vez, y esto hace que los precios de la energía suban.

Frente a esto, llevamos años inmersos en el desarrollo de lógicas de control predictiva, lo más conocido es el control basado en modelos (MPC en inglés). Si desarrollamos un modelo de comportamiento del edificio, podremos saber cómo se comporta en sus transitorios y modular su operación. Para mantener buenos niveles de confort, ahorrar energía, y evitar consumirla en los momentos de mayor coste.

La idea es francamente prometedora, pero sigue sin llevarse a la práctica. ¿Habrá gato encerrado? Personalmente creo que, a la larga, todo se superará y los MPC se impondrán, pero a corto plazo sí hay gato encerrado.

Históricamente se ha discutido que el coste (en tiempo y dinero) de desarrollar los modelos es demasiado grande y que no merece la pena. Para resolver este punto, parece que empieza a haber soluciones, con varias aproximaciones de automatización de los procesos de desarrollo y calibración de modelos. ¿Será suficiente?

Desde mi experiencia, cada edificio es un mundo, no sólo en su configuración física, sino en el itinerario que ha seguido desde su construcción. Con múltiples propietarios y contratistas a lo largo del tiempo, y una suerte desigual en cuanto a la calidad del mantenimiento, reformas, y documentación de todo lo anterior. Incluso está la tradición de separar el edificio en subsistemas (en lo que nos ocupa, sistema eléctrico, climatización y redes de comunicaciones). Todo esto impacta mucho a la hora de poder plantear el desarrollo e integración de un MPC.

Sabiendo esto, me ha resultado francamente interesante leer sobre la experiencia de despliegue de un MPC en el Lawrence Berkley National Laboratory. La gente que lo ha hecho es de reconocida solvencia en el mundo científico, y este artículo decidieron centrarse en identificar los problemas del mundo real, presentar cómo los resolvieron, así como lo que habría que hacer a futuro.

Edificio LBNL 59 Fuente: Scientific Data & Google Maps

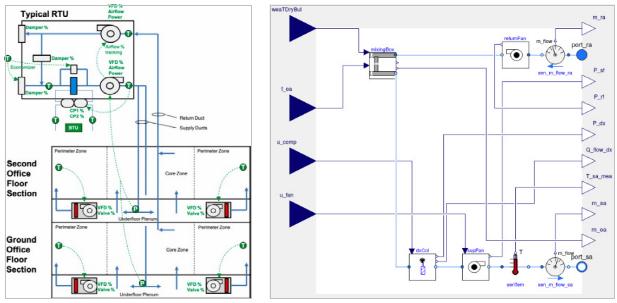

En su caso, emplearon un edificio relativamente nuevo (El edificio 59, el mismo que utilizamos nosotros para el trabajo con Marie Parant), en el que tienen dos plantas de oficinas en el que casi todo el sistema de climatización funciona por aire.

Sistema de ventilación y modelo en Modelica de un sistema Rooftop. Fuente: Applied Energy

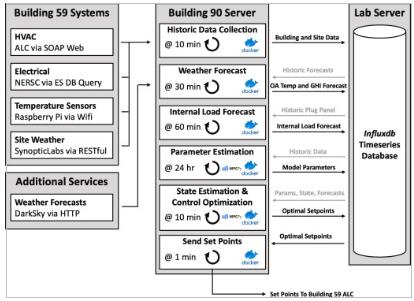

Plantearon una estrategia basada en una base de datos centralizada; conexión con los distintos servicios verticales que registran/controlan la electricidad, climatización, iluminación, etc.; dispositivos IoT para medidas de confort; interacción con estación meteorológica y servicios de predicción meteorológica; servicios de calibración de modelos; y un MPC que bebe de todo lo demás. Básicamente, una arquitectura completa, bien pensada y con todo lo que hace falta.

Arquitectura del controlador MPC. Fuente: Applied Energy

¿Y qué tal les fué? La respuesta corta es que hicieron un buen trabajo y tuvieron resultados interesantes. La respuesta larga es que trabajaron muchísimo, y que se toparon con muchos problemas de la vida real. Y los dejaron por escrito para que otros no tropecemos en la misma piedra (hay tantas piedras en el camino…).

Creo que es conveniente destacar lo que dicen:

- En general, que hay datos, pero de procedencias y calidades dispersas. Recoger los datos y procesarlos hasta tenerlo todo bien estructurado, es muy laborioso.

- Los sistemas de control actuales no tienen por qué tener medidas las variables que interesan para los modelos. Incluso, la sectorización de las variables medidas no tiene por qué ser la adecuada.

- A lo largo de todo el artículo, aparece un gran número de decisiones de compromiso que tienen que tomar para poder seguir adelante. Estiman una parte relevante de las variables intermedias. Lo que más me gusta es que lo dejan escrito, y las justificaciones están bastante bien fundamentadas.

- Todo sistema es tendente al fallo. Y cuanto más grande, fallará antes. Despliegan sistemas watchdog para poder detectar fallas, rearmar comunicaciones…. Si no pueden arreglar el problema rápido, pasan del MPC a un control ordinario hasta que un humano busque una solución. Para que no se les pase nada por alto y resolver las incidencias lo antes posible, montan un sistema de alertas por e-mail.

- Tanto el controlador como los modelos requieren de fuentes de datos estables. Hay que buscar formas de alimentar los modelos y controladores, aunque fallen las fuentes de datos. Buscan formas de imputación de datos para períodos cortos y selección de series temporales sin fallas para las calibraciones.

- Los autores se empiezan a cuestionar la precisión de los datos y cómo se propagan los errores a través de las fórmulas. Plantean un caso (bastante habitual) en el que la medida meteorológica no es precisa, y cómo esto puede desvirtuar los balances de energía en los sistemas de ventilación.

Quizá lo que más me gusta del artículo es que no esconden nada (o por lo menos, enseñan mucho). Sabemos que en la vida real hay que tomar decisiones, y nos presentan las que tomaron ellos.

Hacen hasta una estimación de cuanto tiempo les llevó cada cosa. Y parece que la ciencia empieza a estar resuelta. Dedicaron más tiempo a comprender bien el edificio y sus sistemas, interactuar con el personal de mantenimiento, entender los datos, etc. Que a los propios modelos. Hay que decir que la tarea es ingente y estiman que emplearon unos 240 días para, diseñar, implantar y operar el MPC.

¿Cuanto costaría todo esto? La respuesta fácil: el coste de 3-4 RaspberryPis (400€?). La respuesta compleja: ¿Cuanto cuestan 240h de ingenier@ especializad@? A 35-60€/h…

Los detalles del modelado los dejo para otro (hipotético) post, pero en general me parece que su aproximación es bastante buena.

En general, creo que han hecho un trabajo brillante. Tanto por haber conseguido desplegar un MPC en un edificio, como por haber documentado todo el proceso. Han publicado los datos para que otros podamos trabajar a partir de ellos. Y han documentado todo el proceso, indicando su aproximación a cada problema concreto, los problemas encontrados y las decisiones de compromiso tomadas.

Para quien quiera seguir tirando del hilo, dejo las referencias completas a los papers más abajo.

David Blum, Zhe Wang, Chris Weyandt, Donghun Kim, Michael Wetter, Tianzhen Hong, Mary Ann Piette, Field demonstration and implementation analysis of model predictive control in an office HVAC system, Applied Energy 318 (2022), https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119104

Luo, N., Wang, Z., Blum, D. et al. A three-year dataset supporting research on building energy management and occupancy analytics. Sci Data 9, 156 (2022). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01257-x