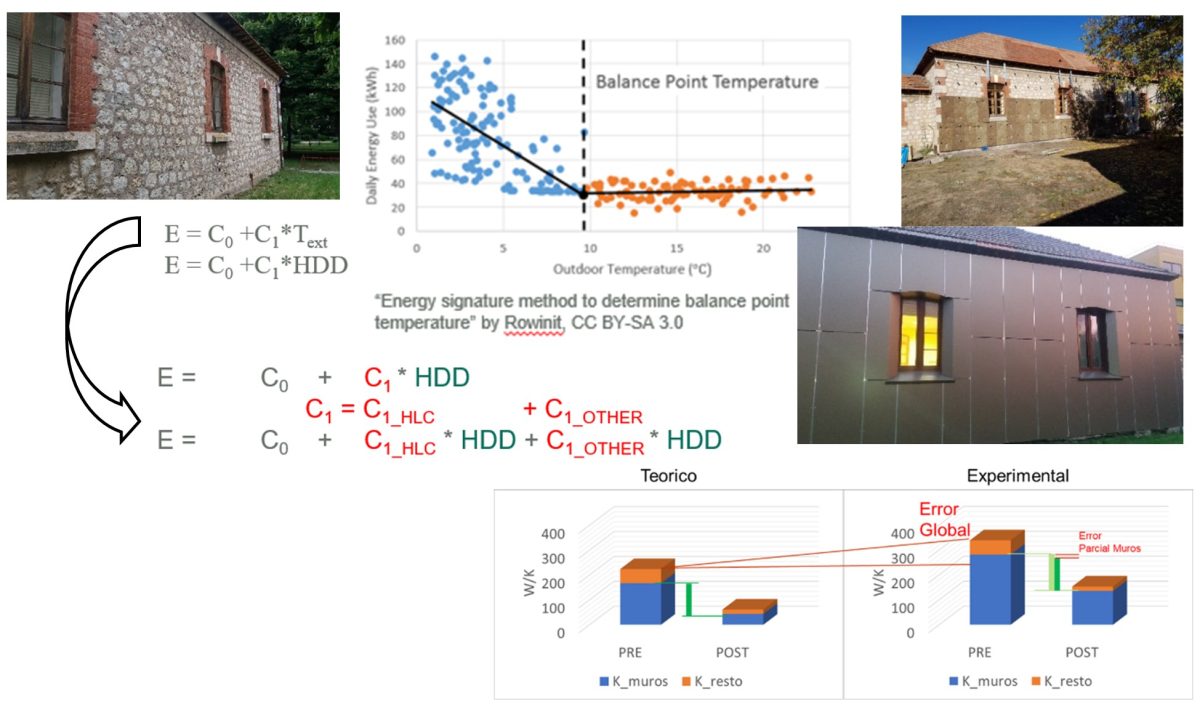

El pasado 29 de mayo tuve el honor de dar una ponencia en la Universidad de Burgos. Jose Manuel González me invitó a que presentase nuestros trabajos conjuntos a sus alumnos de master en Gestión, Eficiencia Energética y Rehabilitación de la Edificación. Y fui encantado. Ya había estado en 2019 con mi compañero Beñat Arregi, cuando les explicamos cómo analizar la transmisión de calor y masa en envolventes.

En esta ocasión, me enfoqué más en el análisis energético de edificios. Lo hice apoyándome en un trabajo conjunto con Jose Manuel, Beñat, Belén Zurro y Jose Luis Hernandez, dónde realizamos un análisis del impacto de una reforma de envolvente en el consumo energético de edificios.

A veces se nos olvida que el análisis energético de edificios es (debería ser) muy sencillo. El aislamiento de la envolvente de un edificio puede verse como una constante de proporcionalidad con respecto al diferencial de temperatura interior-exterior.

Esta aproximación es especialmente útil para los profesionales de la arquitectura y la construcción, que están habituados a generar valores agregados a partir de propiedades unitarias y mediciones. Desde presupuestos a superficies útiles, pasando por los análisis de cargas. Y ese fue el enfoque de mi ponencia, integrar lo que estos profesionales hacen en sus cálculos analíticos con el análisis energético experimental.

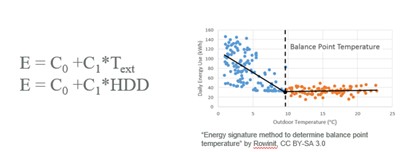

La base matemática para esto la plantearon métodos como el PRISM y el AHSRAE Changepoint en los años 80 y 90. Y en el mundo de los gemelos digitales, es sorprendentemente sencilla. Estos métodos relacionan el consumo energético de los edificios frente a la temperatura exterior mediante dos aproximaciones:

- Una zona de consumo constante (cuando no hace ni frío ni calor)

- Zonas de consumo creciente según la temperatura ambiental exterior se separa de la zona templada.

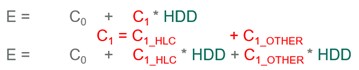

Nosotros planteamos que una parte del crecimiento de consumo térmico se puede relacionar con la transmisión de calor a través de la envolvente, y la correlacionamos con factores de diseño de edificio como el Heat Loss Coefficient, o el valor K del CTE. Al menos, en parte.

Así, acercamos el análisis energético de edificios (basados en datos de consumo) a los métodos de diseño (basados en geometrías y calidades constructivas).

Si adaptamos las matemáticas con esto en mente, acabamos teniendo una herramienta muy útil para cómo de ajustado ha sido el diseño y ejecución de una rehabilitación energética de edificios.

Allá por 2017, Jose Manuel y Belén reformaron un edificio de la Universidad de Burgos, en el antiguo Hospital Militar, y nos pareció una buena oportunidad para evaluar esta aproximación.

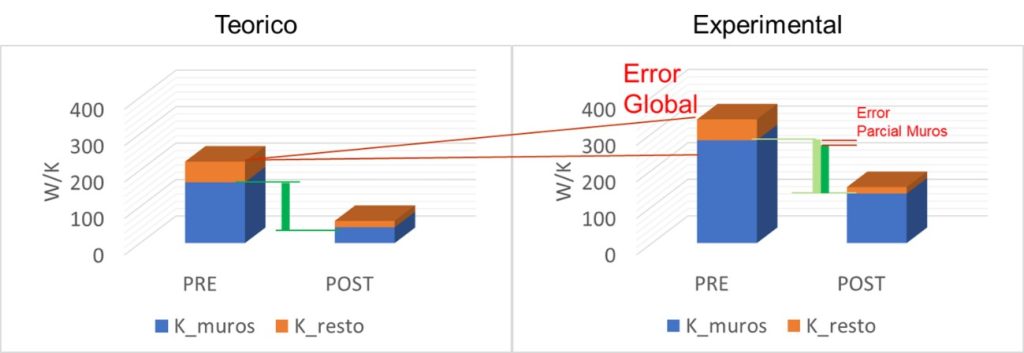

Este edificio fue construido hace más de un siglo, con lo que surgían ciertas incertidumbres sobre las propiedades térmicas de los muros. Siendo así, realizamos una evaluación in-situ de las transmitancias térmicas de los mismos antes y después de realizar la intervención, para poder ajustar mejor el cálculo. La discrepancia en transmitancias térmicas resultó ser relevante, llegando a incrementar el valor de HLC en un 50-150% (2,2-2,7 kWh/K).

Una vez corregidas las desviaciones por este proceso, evaluamos el comportamiento energético del edificio. El resultado es interesante:

- La corrección de las transmitancias térmicas mediante medidas resultó ser un proceso muy necesario.

- Fuimos capaces de atribuir el 80% del consumo de calefacción pre-intervención con la envolvente.

- Hubo grades desviaciones proporcionales en el modelado pre- y post-intervención, pero la reducción del consumo entre ambos casos en valores absolutos fue bastante similar a la esperada

- Los edificios están vivos, y van variando de uso con el tiempo. En este caso, hubo una gran variación en los efectos no medidos antes y después de la intervención. No sabemos el motivo (quizá un cambio en los horarios lectivos), pero fue necesario corregir este efecto en los números

Tenemos cosas en el tintero para futuros trabajos. Entre ellos, adaptar esta metodología para que considere mejor las dinámicas de edificios muy másicos, y se adapte a patrones de uso no continuos. Ambos, temas especialmente relevantes en el caso de uso en Burgos.

Como siempre, me gustaría expresar mi gratitud a Jose Manuel y Belén, por las numerosas colaboraciones que tengo con la Universidad de Burgos, y por lo bien que me tratan cada vez que voy a Burgos. Y a Beñat y Jose Luis porque el seminario se basaba en resultados que obtuvimos conjuntamente. Estas cosas surgen de la colaboración entre expertos en sistemas de monitorización, análisis energético, transmisión de calor, arquitectura y construcción. Y colaborar con estas cuatro personas es una gozada.

Casualidades de la vida, ese mismo día, asistí en BuildInn a la presentación de dos herramientas de análisis energético basada en los mismos métodos desarrollada por mis antiguos compañeros de Tecnalia.

Si alguien quisiese explorar más, dejo aquí los trabajos fundamentales para entender todo esto:

- Roberto Garay-Martinez, Beñat Arregi, Mikel Lumbreras, Belén Zurro, Jose Manuel Gonzalez, Jose Luis Hernandez, Data driven process for the energy assessment of building envelope retrofits, NSB2020, Tallinn, 2020. E3S Web of Conferences 172, http://doi.org/10.1051/e3sconf/202017225001

- Margaret F. Fels, PRISM: An introduction, Energy and Buildings, 1986, https://doi.org/10.1016/0378-7788(86)90003-4

- Kissock, J. K.; Haberl, J. S.; Claridge, D. E. (2002). Development of a Toolkit for Calculating Linear, Change-Point Linear and Multiple-Linear Inverse Building Energy Analysis Models, ASHRAE Research Project 1050-RP, Final Report. Energy Systems Laboratory, Texas A&M University. Available electronically from https://hdl.handle.net/1969.1/2847